保育園 待機児童数

|

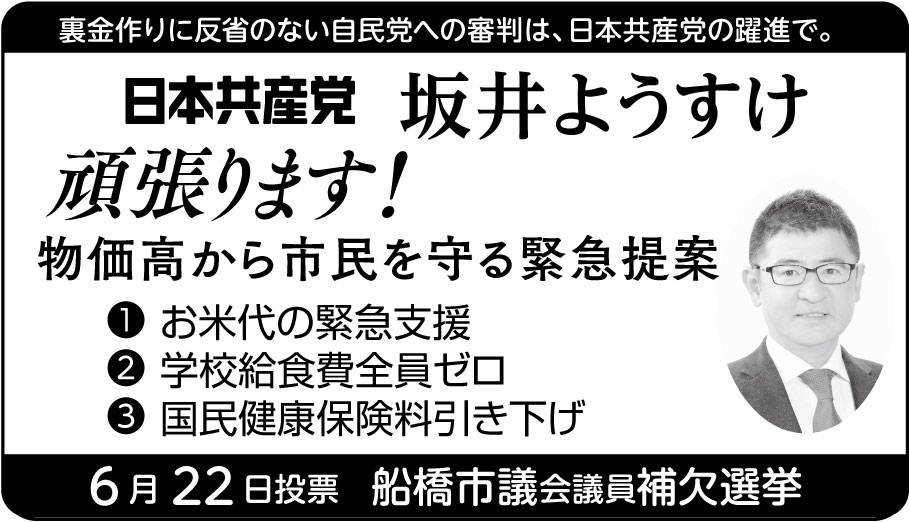

早急な保育園整備を さらに、市基準の待機児童数が増えた要因の1つは、利用可能な施設があるにもかかわらず、希望する施設以外には入園しない方が増加しているからだというのです。「入園できる園があるのに、希望しないのは自己責任だ」と言わんばかりです。 その上、船橋市の入所申請者数は、昨年より340人増加し4259人になり、入所不承諾数が997人から1254人に増えました。共働き世帯が増え、働かざるを得ない社会情勢の中、子どもを安心して預けられる施設が足りていません。 ふくれあがる事業費、1000億円超

|

船橋の学校給食費の完全無償化を求める会

|

「船橋市の負担は4分の1」は本当か?

|

本部理事長背任疑惑のJCHO船橋中央病院

|

万博への修学旅行 5校が計画

|

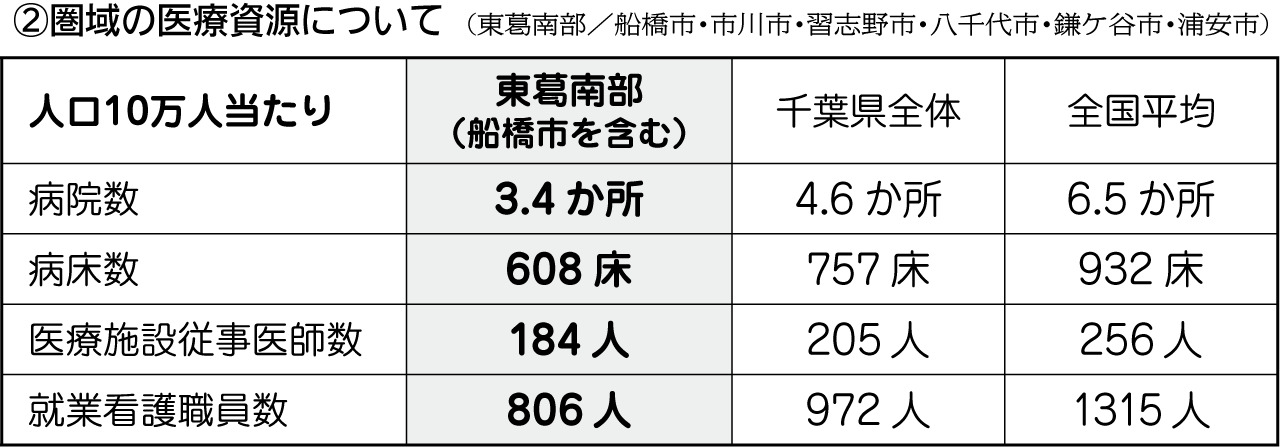

市内の小児医療を守るため民間病院への補助金を求める 船橋市内には小児科を標榜する開業医は64件、これに対し小児が入院できる病院は船橋医療センター(29床)の他、民間(船橋二和病院・20床)1病院しかありません。一般的に救急や小児科は、医療資源の投入量に比べて診療報酬が低いことから、不採算部門と言われています。それでも2つの医療機関は小児病棟をなんとか維持し、市内の小児医療を守っています。 |

ひっ迫する地域医療 全国でも最低水準 昨年の12月から今年2月にかけて救急車が来ても受け入れ病院がなかなか見つからない状況が起こりました。市内では見つからず市外の病院への搬送が月約200件にもなり、中には銚子市、成田市、木更津市、横浜市など遠方の病院にまで搬送されています。 課題解決の日本共産党の提案 医療センターは1000億円の移転建て替えではなく、手術室など必要な機能の充実整備を急ぐことを日本共産党が提案。

|

下水道管の老朽化 船橋市は大丈夫? 1月に埼玉県八潮市内で発生した大規模な道路陥没事故について、市民の皆さんから「船橋大丈夫なの?」と、不安の声が寄せられました。日本共産党は、今後の市の対応と改修について質疑を行いました。 補助金を出す代わりに国いいなりを求めるWPPP 2025年度予算では、下水道WPPP(ウォーターPPP。下水道施設の維持管理・更新を10年間、民間に任せること。) を導入するための予算が計上されました。導入検討の対象範囲は高瀬下水処理場、宮本ポンプ場、高瀬処理区の合流地区です。 水道も下水道も一斉値上げ? 来年は、千葉県の県営水道料金が20%値上げされようとしていますが、船橋市の下水道料金も、2026年度に値上げ予定です。物価高騰で生活が厳しくなっている中で、値上げだけが進んでいます。

|

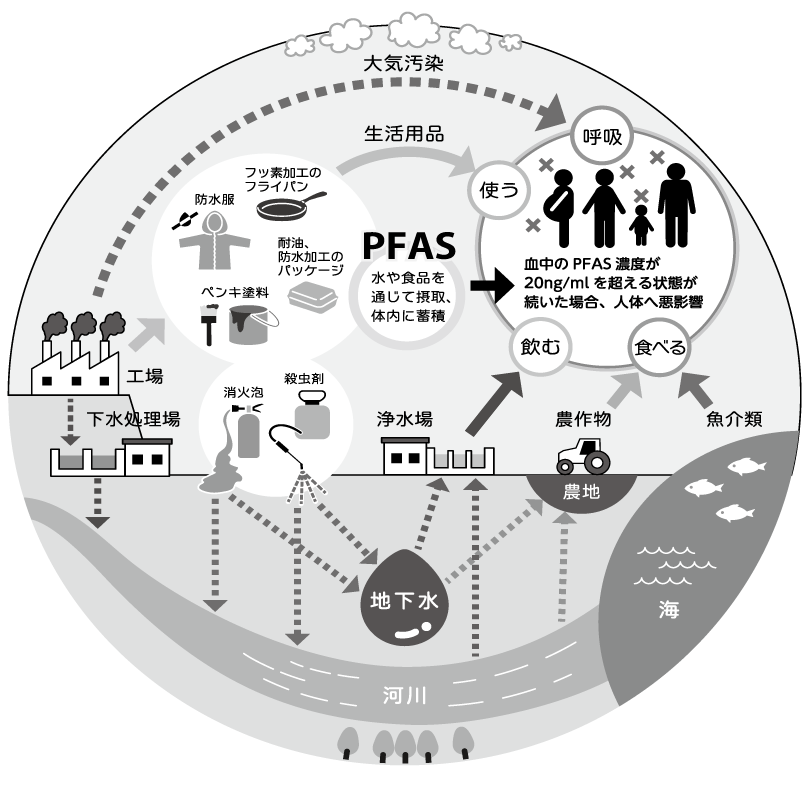

船橋市でもPFAS汚染が!! 発がん性など人体に有害な化学物質PFASによる水質等の汚染が世界的な問題になっていますが、船橋市が昨年行った地下水の検査でも、調査した13ヶ所中1ヶ所の井戸で、国の目標値を超える汚染が見つかりました。 習志野基地でも さらに、自衛隊の習志野基地内にはPFAS汚染水があったこと、そしてそれは上水道からの汚染であると市が認識していたにもかかわらず、微量の汚染であることを理由に、同じ上水道を使用している周辺住民に知らせるなどの手立てをとっていませんでした。また、「昨年3月末時点で320ℓものPFASの一種であるPFOA含有泡消火薬剤が同基地内に存在している」との防衛省から習志野市への回答を、市は把握すらしていませんでした。

|

第1回 船橋市議会定例会が始まります 2月13日から3月25日までの41日間の日程で、令和7年(2025年)第1回船橋市議会定例会が開会しました。第1回船橋市議会定例会は、4月1日から始まる新年度予算について、市長から市政執行方針が示されます。そのため、議員からの質疑は一般質問のほかに、議案や市長の市政執行方針に対しても行うことができ、日本共産党の各議員は20分間の持ち時間となります。

|

1100億円の巨大開発継続 財界・大企業優先の予算案船橋市の新年度予算案は、海老川上流地区の新駅整備や土地区画整理29億円など、総額1100億円超の巨大開発を継続する財界・大企業優先の予算となっています。災害対策など一部前進はありますが、学校給食の完全無償化は実施しない、北老人デイサービスセンターの廃止を打ち出し、下水道民営化を進めるなど、物価高に苦しむ市民の暮らしに背を向け、福祉に冷たい内容です。日本共産党は市民の切実な要求を実現し、暮らし・福祉第一の予算にするため、予算案の抜本的な組み替えを求めて、市民のみなさんとともに全力を尽くします。 みなさんと一緒に実現しました

|

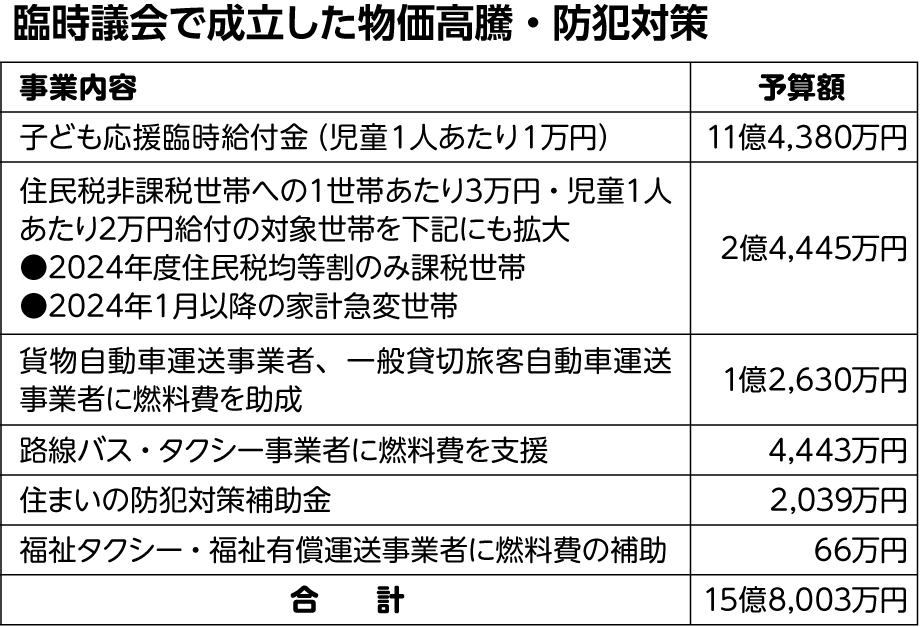

臨時市議会 貧弱な物価高対策 1月21・22日に臨時船橋市議会が開かれ、国の重点支援地方交付金9億4千万円を使う物価高騰・防犯対策の補正予算15億8千万円が、日本共産党を含めた賛成多数で可決されました。

|

市民の命を救う救急隊員と救急車の増員・増車が急務 船橋市内では、今年に入って、「救急車を呼んだが、受け入れ先が見つからず、73箇所目の病院でやっと受け入れてもらった」との情報が日本共産党船橋市議団に寄せられました。また、昨年暮れの救急車の要請では、近隣3箇所の消防署の救急車がすべて出払っており、しばらく向かえないという対応もありました。 2月21日まで

|

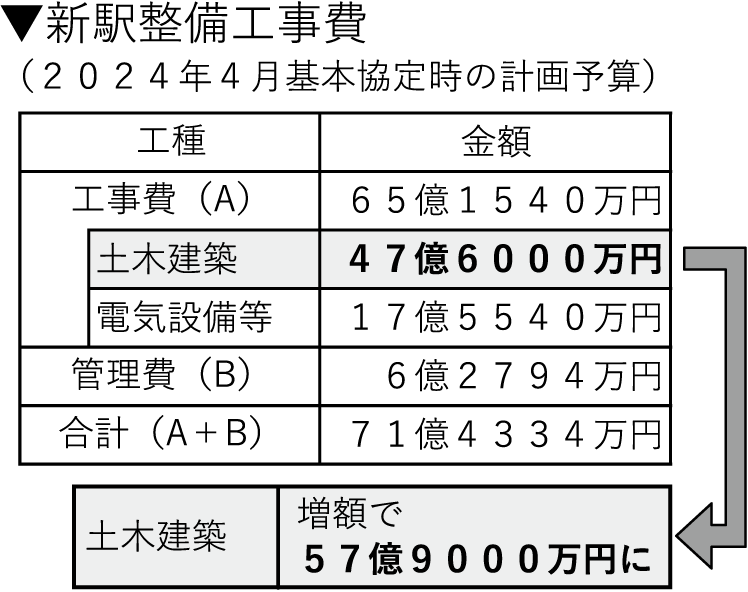

ゼネコン「言い値」の新駅建設

|

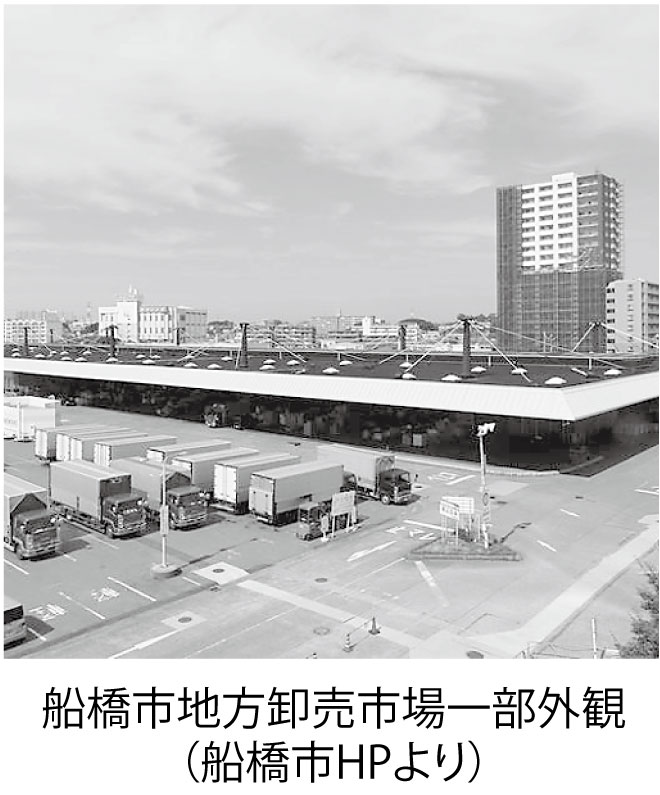

金額は適正なのか 12月16日に開催された船橋市議会の建設委員会では、12月中に10億3千万円の増額で契約することに関して、事業者が提示したこの金額が適正かどうかをどうやって判断したのかなどの質疑が行われました。 ご存知ですか?市場を支える「関連事業者」 船橋市地方卸売市場の冷蔵庫棟、関連店舗棟の建替え工事が予定されていましたが、入札が不調になりました。 関連事業者の事業継続を

|

|

今年は千葉県知事選挙、船橋市長選挙、参院選挙が行われます。 |

|

日本共産党委員長・

衆議院議員 志位 和夫

(船橋市夏見在住)

新年おめでとうございます。

総選挙で国民の審判がつくりだした「少数与党国会」のもと、「数の力」で民意を踏みにじる政治は通用しなくなり、国民の運動が政治を動かす新しい条件が生まれています。 新しい年を、大軍拡を許さないたたかい、消費税減税、インボイス廃止、最賃の大幅引き上げ、労働時間短縮、学費無償化実現の運動を画期的に広げる年にするために、みなさんとともにがんばります。 |

|

参議院議員

小池 晃

新年、あけましておめでとうございます。

今年は参院選の年です。日本共産党の躍進へいっそうのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。私も参議院比例の候補者として、全力をつくす決意です。 衆院選の結果、国民が自民党政治にかわる新しい政治を模索し探究する「新しい政治プロセス」が始まりました。2025年は、この「プロセス」を前へ。ご一緒にがんばりましょう。 |

|

県議会議員

丸山 慎一

水道料金20%値上げ、流域下水道負担金引き上げ、県立高校統廃合、武器見本市に幕張メッセ提供、交通量が減るのに高速道路建設にまい進、船が来る保証もないのに港を埋め立て拡張、宿泊税導入強行、火力発電所の建設容認―。どれもこれも熊谷県政が推し進めているものです。3月の県知事選挙に向けて県政転換へ全力!

|

|

市議会議員

岩井 友子

船橋市も保育士や放課後ルーム職員が不足し待機児童が解消できない。ホームヘルパーが不足して、希望通りに訪問介護を受けられない。人口減少だから人手不足なんじゃなくて、仕事内容と待遇にギャップがあるからだ。ケア労働の待遇が低いのは行政がケア労働を軽視してるからだ。ジェンダー平等で、豊かなケアを実現しよう。

|

|

市議会議員

金沢 和子

「自分で判断することが大事」とはいえ、「どんな情報に基づいて、判断するのか」が本当に重要だと、考えさせられています。学生時代の論文では「第1次資料」にあたれと、ずいぶん言われましたが。

議員活動は、情報を発信し続けることでもあります。信頼される情報源であり続けるように、今年も頑張ります。 |

|

市議会議員

かなみつ理恵

昨年の「my流行語」は「世直し」でした。市民の立場で平和運動に取り組んでいる私の友人に対してお連れ合いが彼女の活動を評して言ったのだそうです。水戸黄門や桃太郎侍を想起する少し古風な言葉に私も彼女も笑ってしまいましたが、本年の私も世直し活動に邁進することをここに誓います。

|

|

市議会議員

松崎 さち

「友達とのカラオケは年1回。取り崩してきた給付金も底をついた」など、生活保護を利用するみなさんから「暮らしていけない」という訴えが相次ぐ中、政府は生活保護基準を引き下げ、来年度は8・5兆円の軍事費を計上しようとしています。驚愕するほど冷たい自民党政治にとどめをさす一年になるよう、今年も頑張ります。

|

|

市議会議員

神子そよ子

今年は巳年。私、年女です(年齢がバレますが)。そして厄年と重なるようです。これまで厄年と言われても気にしませんでしたが、還暦といえばちょうど生活や、環境の変化で体調を崩す年齢なのでしょう。

今年は県知事選・市長選・参院選と続きますが、健康に留意し、みなさんと一緒に元気に活動したいと思います。よろしくお願いします。 |

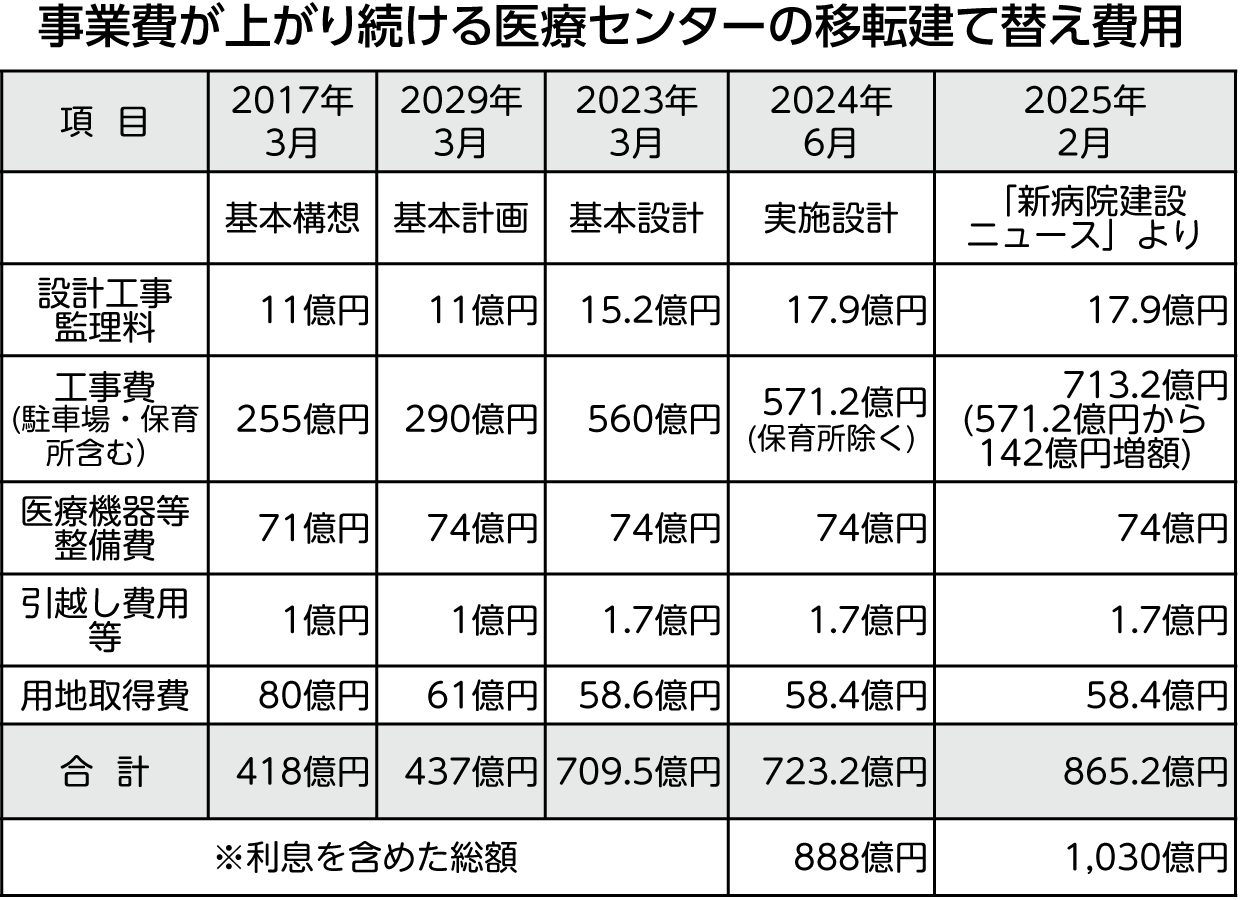

医療センター移転事業計画の見直しを求める 医療センターを海老川上流地区に移転し建て替える工事の入札が9月17日に中止となり、今議会で日本共産党はその後の検討状況を取り上げました。 住民福祉の向上は行政の務め 物価上昇は現在も続いており、さらに事業費が増える可能性もあります。10年前の基本構想策定時と病院建設の条件は大きく変わっており、事業費は2倍以上となり、さらに増加しています。移転事業を凍結し、事業の見直しを求めました。 |

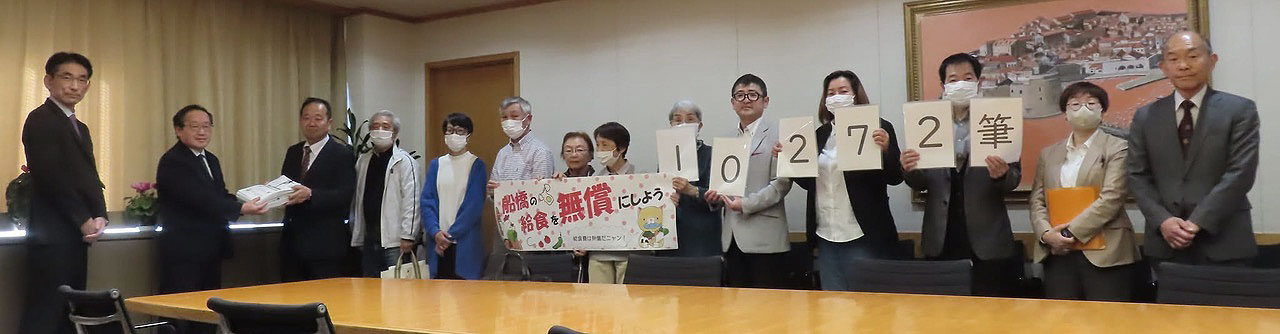

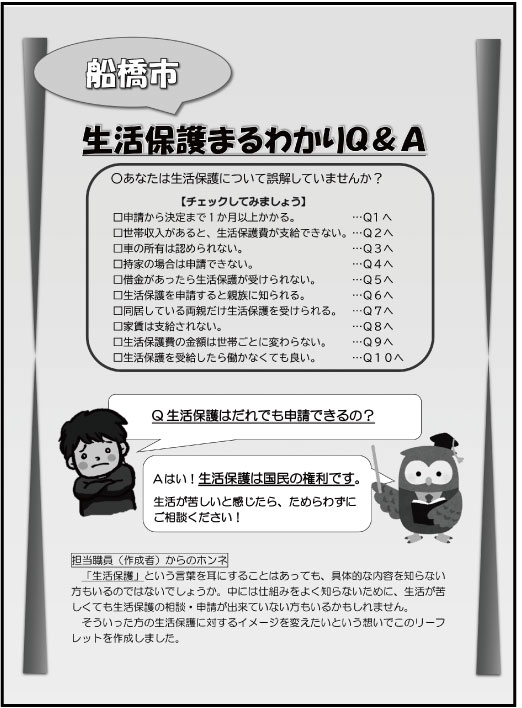

学校給食の完全無償化を市民団体が署名5643筆を提出 10月17日、「船橋の学校給食費の完全無償化を求める会」が市長と教育長に対し、オンライン署名約1200筆を含む5643筆の署名を提出し、杉田副市長と懇談しました。署名は紙・オンラインともにその後も集まり続けていて、関心の高さが表れています。 生活保護のスティグマ解消を 物価高騰が続き生活が苦しい中でも、最後のセーフティネットである生活保護の利用をためらう人は少なくありません。日本社会では生活保護へのスティグマ(負の烙印)が根深く、国連からスティグマ解消のための国民教育が必要と勧告されているほどです。 |

「ひとり親・低所得」の高校生支援

|

受験生を痴漢から守る 来年の2月、千葉県の公立高校で入試が行われます。 |

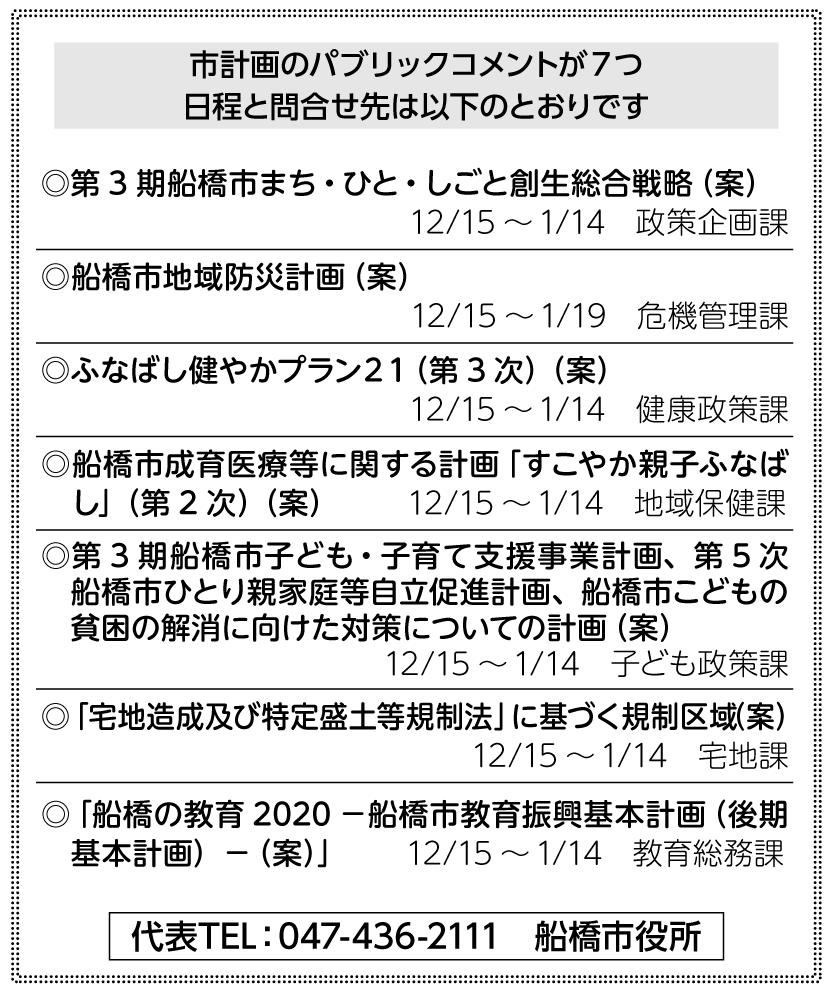

12月議会が始まります 11月15日から12月19日までの35日間の日程で、令和6年(2024年)第4回船橋市議会定例会が開会し、市長から今年度の補正予算を含めて議案14件などが提案されました。 |

2023(令和5)年度決算

|

しのびよる下水道の民営化

|

ちょっと待った!メディカルタウン構想看過できない3つの理由松戸徹市長が「メディカルタウン構想」と銘打って、推進役になっている「海老川上流地区土地区画整理事業」では、新たな問題がでてきています。 建設費に歯止めが利かない? 9月18日、船橋市立医療センター等建て替え工事一般競争入札が中止になりました。入札参加者である「フジタ・ティーエスケー特定建設工事共同企業体」より辞退届が提出され、入札参加者が不在となったためです。 治水の要「調整池」は大丈夫? この地域は、船橋市のハザードマップにも記載のある浸水想定地域であり、区域の大部分は軟弱地盤で液状化の危険があります。今年1月に行われた説明会では、洪水対策について実施時期が不確定の海老川調節池の暫定掘削や、調整池の排水はポンプで行うとしていますが、具体的な運用は県と協議中など、洪水対策は充分ではありません。 能登半島地震の教訓は? 首都圏直下型の地震が発生した際、震度6弱の地震が船橋市を襲うという想定です。 |

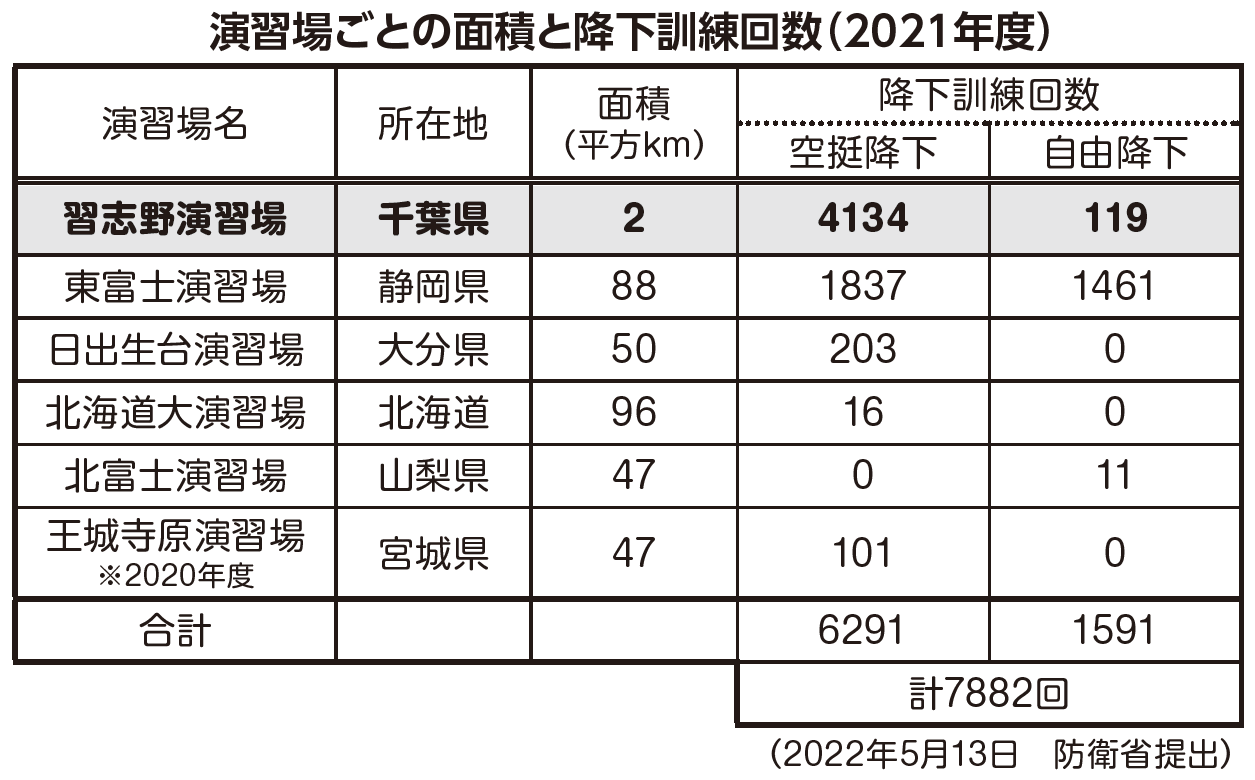

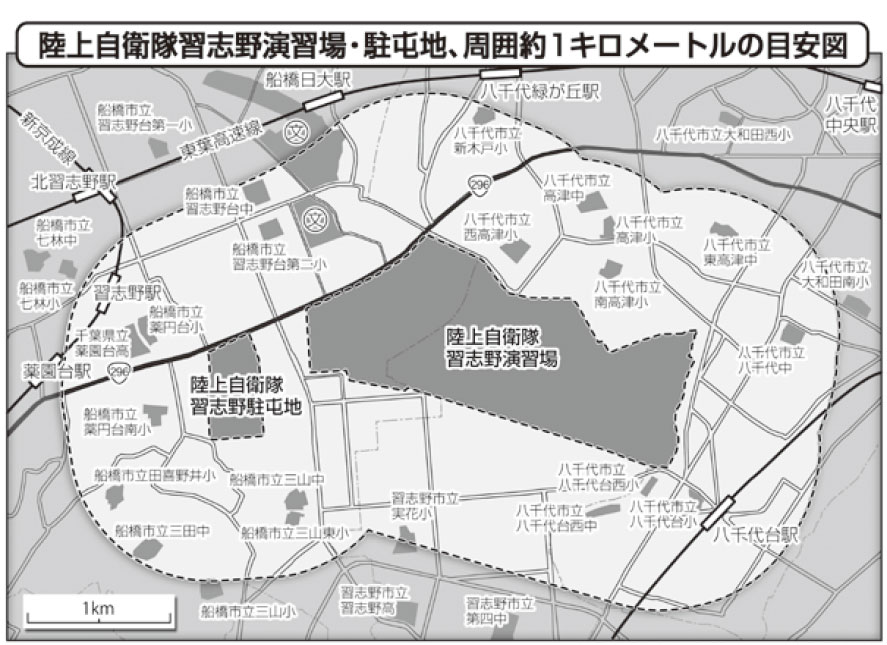

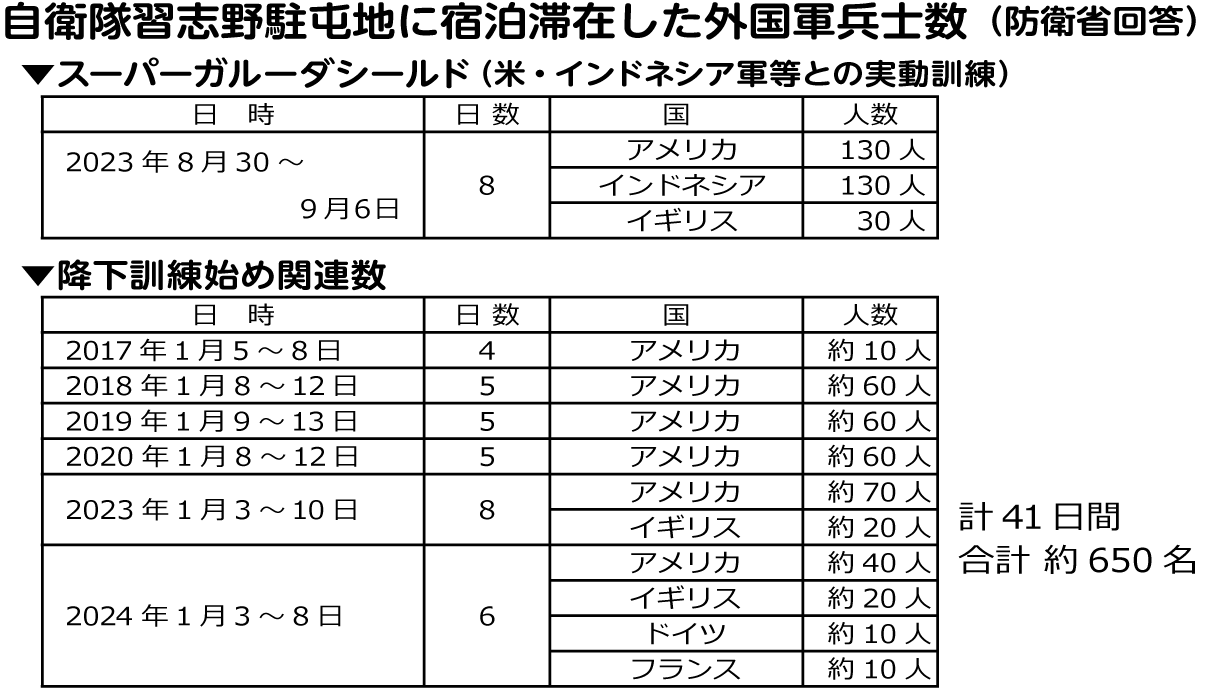

米軍による性犯罪は他人事ではない 自衛隊習志野駐屯地には2017年以降、米軍を中心とした外国軍兵士が計41日間、合計650名も宿泊滞在しています。形ばかりの身分証等を見せるだけで駐屯地から自由に外出でき、買い物帰りのショップバッグを持って歩く数名連れや、店内が彼らで満杯になっていたラーメン店なども目撃されています。防衛省によれば、駐屯地に戻る門限は22時半、飲酒も許されています。

|

医療にペナルティーや差別を持ち込む姿勢は直ちに改善を社会福祉法により、「経済的な理由で、必要な医療を受けられないことがないよう、無料または低額な料金で診療を提供すること」を定めているのが「無料低額診療」です。全国で無料低額診療を実施する医療機関・介護施設等が年々増えています。しかし、船橋市内で無料低額診療を実施しているのは3事業所(二和病院・ふたわ診療所・南 医療センターでの「無料低額診療」実施求める

|

マイナ保険証の作成は任意です

|

保育アプリ「コドモン」 大丈夫?

|

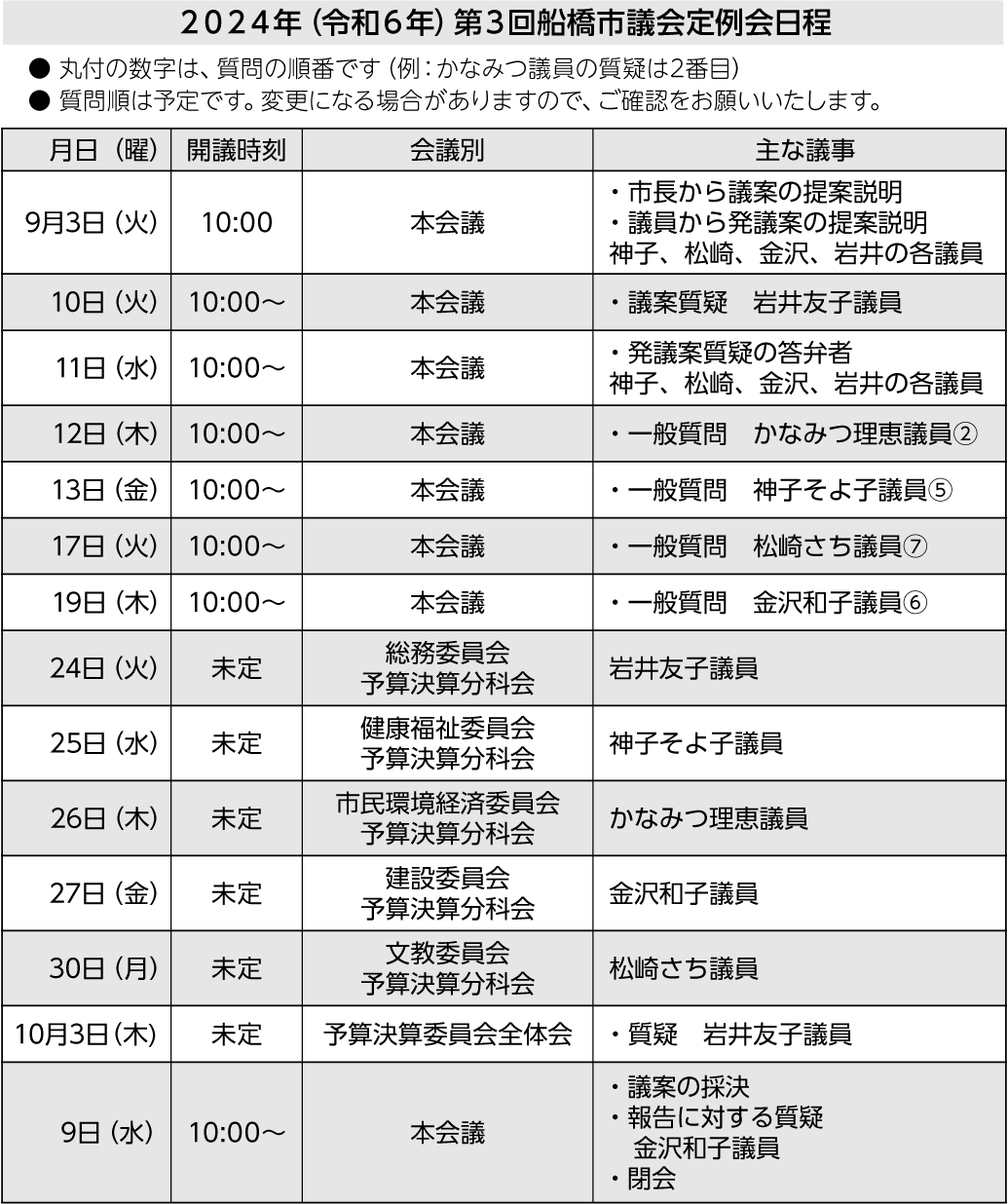

9月議会が始まります 9月3日から37日間の日程で、2024年(令和6年)第3回船橋市議会定例会が開会します。

日本共産党議員の質疑日程は表の通りです。ぜひ傍聴にお越し下さい。

|

高齢者の社会参加促す 福祉タクシー拡充を 日本共産党船橋市議団は8月26日、在宅介護を行なっている市民とともに船橋市に対して、「福祉タクシー乗車券(要介護者等)」制度の改善を求める要望書を提出し、1時間ほど懇談しました。 地域経済の活性化と利用者目線での改善を

|

物価高騰と熱中症から命守る船橋市に

|

新湾岸道路計画で危惧される三番瀬の自然環境

夏休み、三番瀬に行ってみませんか? 干潟では無数のカニや、夏の鳥たちが迎えてくれます。写真はカムチャッカ半島などで繁殖して冬を三番瀬で過ごすミヤコドリのうち、若くて繁殖地に戻らず三番瀬で夏を過ごしているミヤコドリと、ウミネコ。これからコアジサシやダイゼン、メダイチドリ、キョウジョシギなどたくさんの鳥たちが集まってきます。 |

「猛暑でもエアコンが使えない!!」

|

結婚新生活支援制度を

|

金権腐敗の自民党とスクラム組む松戸徹市長

|

震災時のデマ、 関東大震災時の

|

地元生徒の大切な受け皿

|

習志野基地は市街戦の訓練地なのか!?

|

財源調整基金は193億円もあるのに

|

公民館の政治利用を規制?『広報ふなばし』 5月、船橋市が月2回発行する「広報ふなばし」に、公民館の政治利用を規制するような文章が掲載されました。社会教育法は、公民館が特定の政党の利害に関する事業を行うことなどを禁止していますが、利用者の行為については禁止していません。 社会教育法

第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。 一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。 二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。 2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。 |

船橋市中央公民館

6月議会が始まります 5月27日から6月28日までの33日間の日程で、2024(令和6)年第2回船橋市議会定例会が開会します。 |

日本共産党千葉県地方議員団 千葉県へ要望書提出 5月17日、日本共産党の千葉県地方議員団が「国民健康保険」と「教育」に関する対県要請を行いました。 時代に逆行する40人学級 撤回せよ 県地方議員団が提出した「千葉県の教育行政に関する要望」をもとに、県教育委員会と懇談しました。昨年度の教員未配置は過去最多を更新し、「学級や教科担任の先生がいない」状況が広がり、子どもの学習権が脅かされています。 |

船橋市中央公民館

第95回メーデー・第68回船橋地区統一メーデーに参加

大軍拡・大増税NO! 私たちの税金は私たちの暮らしに

5月1日、船橋天沼公園で第95回メーデー・第68回船橋地区統一メーデーが開催されました。あいにくの雨のため、デモ行進は中止となりましたが、集会参加者からは、「政治を変えよう!」という、力強い発言が相次ぎました。

5月1日、船橋天沼公園で第95回メーデー・第68回船橋地区統一メーデーが開催されました。あいにくの雨のため、デモ行進は中止となりましたが、集会参加者からは、「政治を変えよう!」という、力強い発言が相次ぎました。

集会では、農民連、新日本婦人の会、船橋二和病院、九条の会などが来賓としてあいさつし、特別企画の「飛び入りトーク」では、教育現場や若者、年金生活者、建設労働者、メディカルタウン構想の状況など、様々な分野での深刻な実態が紹介されました。

日本共産党の丸山慎一千葉県議会議員と、船橋市議団の岩井友子・金沢和子・松崎さち・神子そよ子・かなみつ理恵の5人、そして、次期衆議院選挙に挑戦予定の坂井ようすけ前市議も参加しました。

4月28日投開票の3つの衆議院議員補欠選挙(東京15区、島根1区、長崎3区)では、自民党とその補完勢力への不信任が示されています。こうした結果を生み出すことができたのは、市民と野党の共同の力です。「みんなが幸せになれる社会をつくりたいという願いで一致する『市民と野党』が力を合わせることが必要です」とのメーデー宣言が採択されました。

日本共産党は、引き続き、力を尽くします。

ちょっと待って共同親権

今国会で改悪が狙われている「悪法」の一つが「離婚後共同親権」です。現在の日本の法律では婚姻中の夫婦は子どもの親権を共同でもっていますが、離婚後はどちらかだけが親権をもちます。それを婚姻中と同様に母と父の双方がもてるようにするのが「離婚後共同親権」です。

一見、この法改定は良いことのように思われますが、DV夫に苦しめられている女性や、その人たちに寄り添ってきた弁護士たちを中心に多くの反対の声があがっています。法改定に反対するインターネット署名は、23万筆を超えています。(5月8日現在)

その反対理由の一つは、共同親権になれば子どもの日々の養育に関すること(進学、入園、入院、引っ越し等)で、別れたDV夫に連絡を取る必要が出てくることです。DV夫に居場所を知られれば身の危険があり、二度と連絡を取りたくない場合も例外ではありません。「この元夫に共同親権を与えることは適当でない」と裁判所が確実に判断してくれる保証もありません。

「離婚後共同親権になれば、養育費をきちんと払ってもらえるようになる」は誤解です。共同親権になっても養育費を強制的に取り立てることはできません。

また、「海外では離婚後共同親権が一般的で、日本もそうなるべきだ」と主張する人もいますが、それも違います。海外では共同親権であることでDV元夫や虐待親に会わざるをえず、そのために命を落とす事例があることから、むしろ単独親権の方がよい、との流れもあります。

また、「海外では離婚後共同親権が一般的で、日本もそうなるべきだ」と主張する人もいますが、それも違います。海外では共同親権であることでDV元夫や虐待親に会わざるをえず、そのために命を落とす事例があることから、むしろ単独親権の方がよい、との流れもあります。

また、子どもの意見・考えをきちんと聞く法律でなければなりませんが、この法案にはそれが欠けています。「共同親権を拙速に決めないで、十分に議論を尽くしてほしい」と街頭で訴える市民グループが船橋市で立ち上がり、全国にも影響を与えています。「国民的合意のないまま、一部の強力な推進派の声におされて拙速に法改定をしてはならない」と、日本共産党も強く訴えています。

船橋市中央公民館

必要なら、いくらでも出す?区画整理事業に、制限なし!

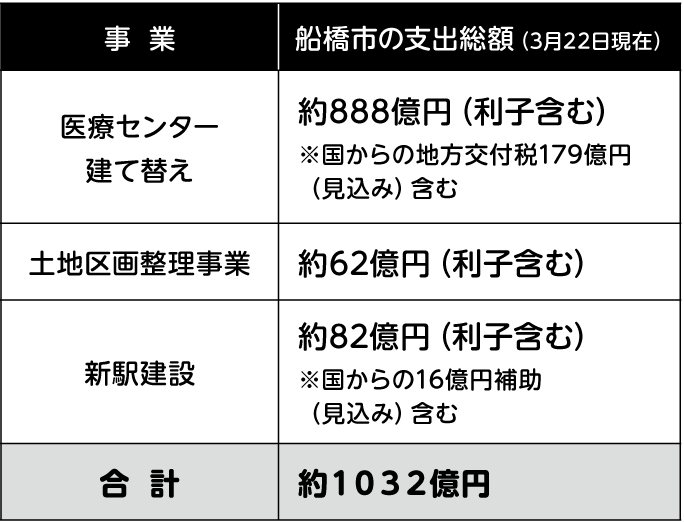

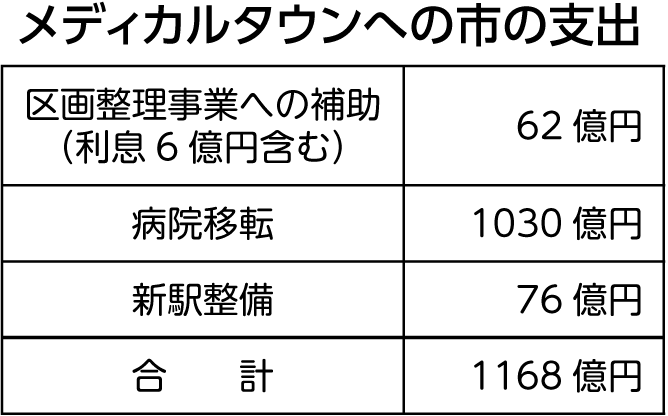

㈱フジタなど民間が進める海老川上流地区開発を支援する、船橋市の「メディカルタウン構想」には、私たちの税金から、1032億円が支出されます。

㈱フジタなど民間が進める海老川上流地区開発を支援する、船橋市の「メディカルタウン構想」には、私たちの税金から、1032億円が支出されます。

船橋市のホームページでは、国からの補助金や交付金、医療センター会計の負担額が除かれた金額が記載されていますが、いずれも、私たちの税金です。利子を含んだ合計額は、表の通りです。

しかも、当初の市の支出予定額は、

●事業区域内に移転建替え予定の医療センター437億円

●区画整理事業で43億円

●事業区域内にある東葉高速鉄道の新駅建設に50億円

でした。

金額の大幅な増額で財政に影響がでれば、福祉の削減や市の施設使用料・国民健康保険料のさらなる値上げなどが予測されます。日本共産党は、事業の中止を含めた見直しを求めましたが、市は「必要な事業だから予算化した。後年度の影響や全体のバランスは考える」として、金額の見直しなどは行わないと表明。

無謀な財政支出のツケを、市民に負わせることは許されません。市の責任が問われています。

想定震度は震度6なのに、区域内は震度5強で対策

海老川上流地区は大半が湿地帯で、液状化対策は欠かせません。事業者は、宅地の部分で必要なところは震度5強に対応するとしています。

しかし、船橋市が想定する千葉県北西部直下型地震は、マグニチュード7・3、震度6弱または6強です。想定する震度より弱く、しかも、宅地に限定する対策では不十分です。能登半島地震のように、液状化で道路や下水道が破損すれば、復旧に大変な時間と労力が必要です。

市民の命や暮らしを守るために、今からでも、事業の中止を含めた見直しの英断を行うべきです。

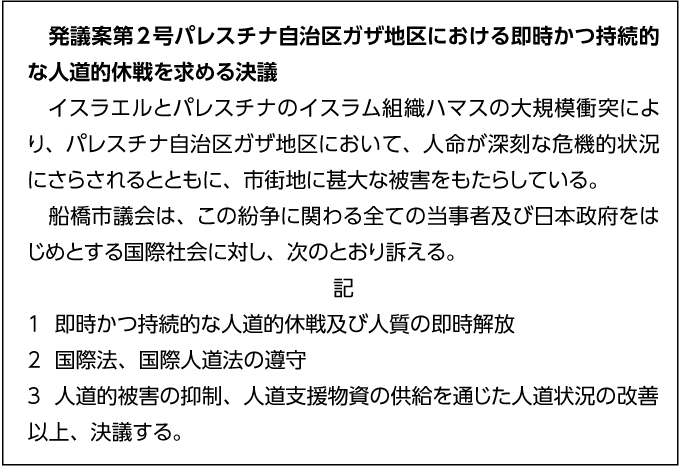

なぜ市議会は否決?「パレスチナ・ガザ地区の人道的休戦を求める決議案」

昨年10月7日から始まったイスラエルによるガザへの攻撃が続き、3万人を超える人々が死亡、人道支援が途絶えて子どもたちが餓死する状況に、世界中が心を痛めています。ガザの人々の命を守り、人質の解放をすすめることが急務です。

船橋市議会では「ガザ地区での攻撃をやめさせたい」と願う市民の声をしっかり受け止めて、市議会として意見表明をしようと、日本共産党と無所属の議員で「パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な人道的休戦を求める決議」を提案しました。

付託された総務委員会では賛成多数となりましたが、3月22日の最終日の本会議では反対多数で否決されました。

賛成討論の「平和都市宣言を行っている市の議会としてこれ以上犠牲を生じないよう、このような見解を表明することは大切」(無所属)、「時間の経過とともに被害の広がりが深刻になっており、人道上の大惨事を起こさせないためにも、世界中で声を上げ当事者に働きかけ続けるため、本市議会からも意見表明すべき」(日本共産党)、「国連総会で人道目的の即時停戦決議が採択され、日本政府も賛成したが、悲惨な紛争が繰り返されている。本市議会も即時休戦を求める意思表示をすることは重要」(飛翔)に対し、反対の立場で「現在の状況は極めて憂慮すべき事態だ。しかし国連パレスチナ難民救済事業機関の関係者が10月7日のイスラエル襲撃事件に関与した疑いがあるため、多くの国が支援を見合わせている。その疑惑究明と支援の再開を求めるが、発議案にその記載がない」(公明党)との討論が行われました。

なぜ反対するのか、討論からは理解できませんでした。反対した議員のみなさんは〝ガザの市民のいのちを守りたい〟市民の願いにどう応えるのでしょうか。

反対 公明党(葛生正文、草場智泉、上田美穂、鈴木心一、桜井信明、木村修、松橋浩嗣、橋本和子、松嵜裕次、鈴木いくお)、結(青木はるか、市川たけし、林としのり、藤代清七郎、小平奈緒、いとう紀子、浅野賢也)、清風会(島田たいぞう、杉川浩、七戸俊治、滝口宏、鈴木和美)、市政会(米原まさと、日色健人、滝口一馬)無所属(佐々木克敏)26人

船橋市中央公民館

関連店舗棟(関連事業者店舗棟)を利用しているのは、「関連事業者」と呼ばれる皆さんで、場内業者のほか、出荷者や買い出し人を対象に営業しています。肉屋や乾物屋、食堂などの様々な店舗があり、テレビ等のメディア取材も受けており、お店をご存知の方も多いでしょう。

関連店舗棟(関連事業者店舗棟)を利用しているのは、「関連事業者」と呼ばれる皆さんで、場内業者のほか、出荷者や買い出し人を対象に営業しています。肉屋や乾物屋、食堂などの様々な店舗があり、テレビ等のメディア取材も受けており、お店をご存知の方も多いでしょう。

また、新たにつくった医療センター整備基金の54億円や、財源調整基金など、船橋市の基金の総額は419億9500万円から468億1600万円へと48億2100万円も増やしました。市としてできることをやらずに、基金という名で溜め込み金ばかりを増やしたのが2023年度だったわけです。

また、新たにつくった医療センター整備基金の54億円や、財源調整基金など、船橋市の基金の総額は419億9500万円から468億1600万円へと48億2100万円も増やしました。市としてできることをやらずに、基金という名で溜め込み金ばかりを増やしたのが2023年度だったわけです。 船橋市が検討をすすめる背景には、2027年度以降に汚水管改築時に国の交付金を受けるには、前年度までにウォーターPPP導入を決定しなければならないという条件があります。昨年度は約1億円の交付金が付いていました。自治体を脅す手法は地方自治に反しますが、市も抗議する気はないと明言しています。

船橋市が検討をすすめる背景には、2027年度以降に汚水管改築時に国の交付金を受けるには、前年度までにウォーターPPP導入を決定しなければならないという条件があります。昨年度は約1億円の交付金が付いていました。自治体を脅す手法は地方自治に反しますが、市も抗議する気はないと明言しています。

社会福祉法により、「経済的な理由で、必要な医療を受けられないことがないよう、無料または低額な料金で診療を提供すること」を定めているのが「無料低額診療」です。全国で無料低額診療を実施する医療機関・介護施設等が年々増えています。しかし、船橋市内で無料低額診療を実施しているのは3事業所(二和病院・ふたわ診療所・南浜診療所)のみであり、この状況が13年変わっていません。日本共産党は医療センターでの実施を再三求めていますが、市側は「国が進める機能分担」を理由に実施を拒んでいます。公立病院である医療センターでこそ「無料低額診療」を実施すべきです。

社会福祉法により、「経済的な理由で、必要な医療を受けられないことがないよう、無料または低額な料金で診療を提供すること」を定めているのが「無料低額診療」です。全国で無料低額診療を実施する医療機関・介護施設等が年々増えています。しかし、船橋市内で無料低額診療を実施しているのは3事業所(二和病院・ふたわ診療所・南浜診療所)のみであり、この状況が13年変わっていません。日本共産党は医療センターでの実施を再三求めていますが、市側は「国が進める機能分担」を理由に実施を拒んでいます。公立病院である医療センターでこそ「無料低額診療」を実施すべきです。

市は理解を示しながらも、「利用者が増えており、予算上難しい。他市では障害者のみを対象とする中、本市は幅広くカバーしている」と難色を示しました。また「介護予防の観点で高齢者の社会参加を促すため、支給枚数の引き上げを」という訴えに対しては、「年間12枚を使い切らない人の割合が高い」と回答。参加者は「12枚の制限がプレッシャーになり得る」と指摘しました。

市は理解を示しながらも、「利用者が増えており、予算上難しい。他市では障害者のみを対象とする中、本市は幅広くカバーしている」と難色を示しました。また「介護予防の観点で高齢者の社会参加を促すため、支給枚数の引き上げを」という訴えに対しては、「年間12枚を使い切らない人の割合が高い」と回答。参加者は「12枚の制限がプレッシャーになり得る」と指摘しました。

現在、国土交通省は市川市の外環道高谷ジャンクション周辺から、千葉市の蘇我インター周辺並びに市原インター周辺までの湾岸部に、多車線の自動車専用道路の新湾岸道路を整備する計画を進めています。すでに千葉県や船橋市など関係する自治体が参加した新湾岸道路検討会準備会が開催され、今後はルートや構造を検討するための有識者委員会を国土交通省が設置すると報道されています。

現在、国土交通省は市川市の外環道高谷ジャンクション周辺から、千葉市の蘇我インター周辺並びに市原インター周辺までの湾岸部に、多車線の自動車専用道路の新湾岸道路を整備する計画を進めています。すでに千葉県や船橋市など関係する自治体が参加した新湾岸道路検討会準備会が開催され、今後はルートや構造を検討するための有識者委員会を国土交通省が設置すると報道されています。

7月に入り、熱中症警戒アラートが出されています。命を守るためにエアコンをかけて熱中症を予防することが重要です。

7月に入り、熱中症警戒アラートが出されています。命を守るためにエアコンをかけて熱中症を予防することが重要です。 日本共産党は6月7日の市議会で、国が地方自治体に指示ができる「指示権」を新たに導入する改定地方自治法と、金権腐敗政治の温床である企業・団体献金について、松戸徹市長の認識を質しました。

日本共産党は6月7日の市議会で、国が地方自治体に指示ができる「指示権」を新たに導入する改定地方自治法と、金権腐敗政治の温床である企業・団体献金について、松戸徹市長の認識を質しました。

千葉県教育委員会は、中学生の減少を理由に2001年に「県立高校統廃合計画案」を公表し、その後3期にわたって県立高校の統廃合を進めてきました。

千葉県教育委員会は、中学生の減少を理由に2001年に「県立高校統廃合計画案」を公表し、その後3期にわたって県立高校の統廃合を進めてきました。